Das Saargebiet zwischen Völkerbund und Saarabstimmung

Die Saarabstimmung von 1935 war ein bedeutsames Ereignis für das damalige Saargebiet und seine weitere Geschichte. In diesem Beitrag werden die Geschehnisse von damals beleuchtet.

Um die Geschehnisse und die Stellung des Saargebiets in der Zeit zwischen 1945 und 1955 bzw. bis zum wirtschaftlichen Anschluss an die BRD 1959 verstehen zu können, muss auf die vorangegangene Geschichte unseres heutigen Bundeslandes nach dem Ersten Weltkrieg eingegangen werden. Dabei spielt die Saarabstimmung 1935 eine entscheidende Rolle für das Verständnis der Handlungen Frankreichs nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Zögern des Zusagens einer vollkommenen Autonomie für das Gebiet im Saarbecken.

Die Wörter Plebiszit, Abstimmung, Referendum und Volksentscheid haben in unserem heutigen Saarland eine ganz große Bedeutung: 1955, genauer am 23. Oktober, entschieden die Einwohner:innen des seit 1947 teilautonomen Saarstaates über ihre weitere Zukunft. Der Staat befand sich in einer Zoll-, Wirtschafts- und Währungsunion mit Frankreich, war zwar politisch unabhängig, unterstand dennoch dem französischen Hohen Kommissar Gilbert Grandval.

Der Abstimmung vorangegangen waren die zwischen Frankreich und der Bundesrepublik Deutschland beschlossenen Pariser Verträge, die einen Volksentscheid über das vollkommene Eintreten des Saarstatuts entscheiden ließen. Dabei sollte die Bevölkerung im Saargebiet abstimmen, ob sie sich für oder gegen das Statut entschieden, welches die totale Autonomie und die Europäisierung vorsah. Das Statut wurde von 67,7% der Wähler:innen abgelehnt.

Wie wir heute wissen, haben sich unsere Familien und Vorfahr:innen für eine Angliederung an Deutschland entschlossen. Seit 1957 ist das Saarland offiziell Teil der Bundesrepublik Deutschland.

Eine Entscheidung, die für viele damals wie ein Déjà-vu war: Bereits 20 Jahre zuvor, im Jahr 1935, haben sie sich in der ersten Saarabstimmung für einen Anschluss an das damalige Deutsche Reich unter der Führung Adolf Hitlers entschieden. Mit unvorhersehbaren und katastrophalen Folgen für viele Andersdenkende sowie für alle jüdischen Saarländer:innen wie wir heute wissen.

Ein Rückblick – die Saarabstimmung 1935

Wir blicken zurück ins Jahr 1918: Frankreich wollte das Gebiet rund um die Saar wegen seiner Kohlevorräte als Kriegsentschädigung annektieren, jedoch war der damalige amerikanische Präsident Harold Wilson dagegen und bestand auf das Selbstbestimmungsrecht der Bevölkerung im Saargebiet und legte es für 15 Jahre in die Hände des Völkerbunds. Da das deutsche Kaiserreich den Krieg verloren hatte und Frankreich eine Wiedergutmachung für die Kriegsschäden wollte, wurde in Übereinkunft mit den Alliierten und Assoziierten Mächten (USA, Vereinigtes Königreich, Serbien, Montenegro, Frankreich und Italien) im Versailler Vertrag festgehalten, dass Frankreich die im Saargebiet gelegenen Kohlegruben ausbeuten darf.

Jubel beim Besuch der NSDAP-Führung

Im Saargebiet herrschte eine durch den Völkerbund eingesetzte Regierungskommission. Diese war zusammengesetzt aus einem Franzosen, einem Saarländer und drei Abgeordneten anderer Länder. Da sich der Präsident der Kommission, der Franzose Victor Rault, zunehmend für die Interessen seiner Nation stark machte, war diese in den Augen der Bevölkerung im Saargebiet nicht unabhängig. Rault, der von 1920 bis 1926 das Amt des Präsidenten innehatte, führte eine neue Schulform, die Domanialschulen, und den Franc als Währung ein, um die saarländische Bevölkerung auf die französische Seite zu ziehen. Die Domanialschulen waren Bergmannskindern vorbehalten und standen auf grubeneigenem Gelände. Dort wurden die Kinder in der französischen Kultur und Sprache von aus Frankreich stammenden Lehrer:innen unterrichtet. Das unterschied sie von den übrigen Volksschulen.

Die Bevölkerung des Saargebietes sträubte sich immer wieder gegen die nach Frankreich ausgerichtete Politik. Ein gutes Beispiel dafür ist die Jahrtausendfeier 1925. Damit wurde das 1000-jährige Jubiläum des Beitrittes des fränkischen Zwischenreiches Lotharingia zum heutigen Deutschland gefeiert. Die Straßen waren bedeckt mit Deutschlandfahnen, es gab riesige Umzüge mit tausenden Zuschauer:innen und im Theater wurde Friedrich Schillers „Wilhelm Tell“ aufgeführt, das - welch Ironie - im Dritten Reich aufgrund des Attentats Tells auf den Reichsvogt verboten wurde.

Abseits davon sollte mit der Einführung des Franc auch ein wirtschaftlicher Anschluss an Frankreich erfolgen. Bis 1923 ging dies auch gut, denn der Franc wurde nicht in allen wirtschaftlichen Sektoren genutzt: die Grubenverwaltung, die nun in französischen Händen lag, ließ ihre Belegschaft in Franc ausbezahlen und so konnten die Grubenarbeiter – entgegen der steigenden Inflation der Reichsmark – mit der stabilen Währung den eigenen wirtschaftlichen Wohlstand sichern.

Im Zuge der Besetzung des Ruhrgebietes Anfang 1923 durch Frankreich solidarisierten sich die Bergleute im Saargebiet mit denen im Ruhrgebiet. Der sogenannte 100-Tage-Streik, ein Generalstreik bei dem die Arbeiter bessere Löhne und Arbeitsbedingungen forderten, wurde für Frankreich zum Ausdruck der Pro-Deutschen-Haltung im Saargebiet.

In den Jahren 1933 bis 1935 kam es zum Abstimmungskampf, bei dem sich zwei Lager gegenüberstanden: auf der einen Seite die Konservativen und Liberalen, auf der anderen die Sozialdemokrat:innen und Kommunist:innen. Nachdem Adolf Hitler Reichskanzler wurde, stieg die Zahl der NSDAP-Anhänger:innen im Saargebiet zunehmend. Zusammen mit den Konservativen und Liberalen formten sie die Deutsche Front (DF), die kurz vor der Saarabstimmung in die Dritte Deutsche Front aufging und ebenso wie DF für eine Angliederung an das Reich appellierte. Das Lager der Kommunist:innen und Sozialdemokrat:innen trat ebenso zusammen in der Antifaschistischen Einheitsfront auf und warb, entgegen der anfänglichen Zustimmung für einen Anschluss an Deutschland, für den Status quo. Dies war eine Folge davon, dass Gegner:innen der NSDAP nach Hitlers Ernennung zum Reichskanzler im Reich unerwünscht und verfolgt wurden. Sie emigrierten ins Saargebiet, da dieses durch die Unterstellung unter Aufsicht des Völkerbundes vom Rest des Reiches abgetrennt war und sie hier nichts zu befürchten hatten. Dort glaubten den Erfahrungen der Reichsdeutschen aber nur Gleichgesinnte wie Sozialdemokrat:innen und Kommunist:innen, die in der Unterzahl waren. Die Deutsche Front versuchte durch Propaganda und Kundgebungen, wie der am Saarbrücker Wackenberg wenige Tage vor der Abstimmung, noch einmal alle Saarländer:innen für eine pro-deutsche Haltung zu bewegen. Gegner:innen wurden z.T. durch Androhung oder die tatsächliche Ausübung von Gewalt systematisch eingeschüchtert.

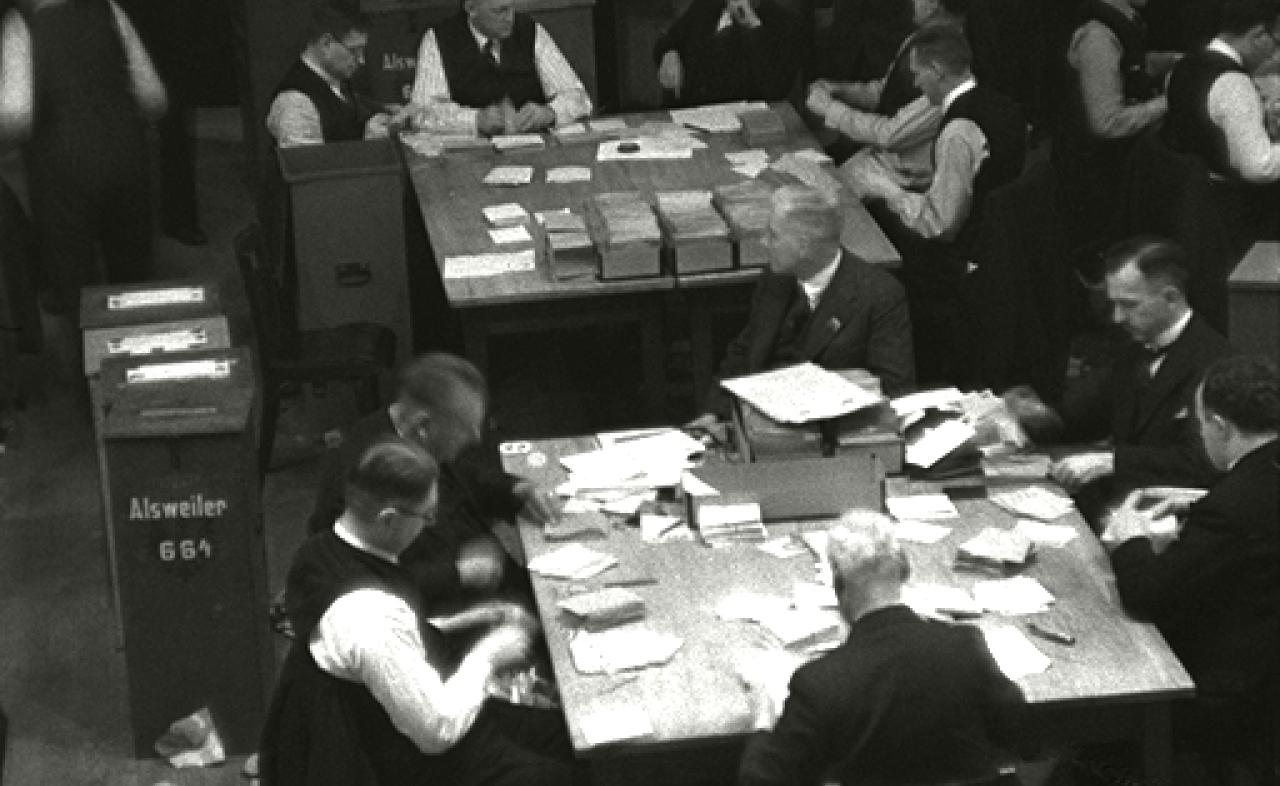

Bei der Saabstimmung lag die Wahlbeteiligung bei

97,9%

Das Ergebnis vom 13. Januar 1935, dem Tag der Abstimmung, konnte nicht klarer sein: 90,8% der Bevölkerung votierten für einen Anschluss an das Dritte Reich, 8% für den Status quo und etwas mehr als 1% der Stimmen für die Angliederung an Frankreich. Die Folgen waren verheerend: die emigrierten Reichsdeutschen flohen gemeinsam mit den Saarländer:innen, die nicht nationalsozialistischer Gesinnung waren. Die Zahl der Flüchtenden ging in die tausende. Das ehemalige Saargebiet wurde wie zuvor das Reich gleichgeschaltet und im Laufe der Jahre wirtschaftlich, kulturell und politisch auf den Krieg vorbereitet.

Die Saarabstimmung von 1935 wird aus heutiger Sicht auch für die spätere Geschichte des Saarlandes als besonderes Ereignis eingestuft. Die Rückkehr in das Deutsche Reich bedeutete eine Abkehr des französischen Einflusses und eine Zustimmung für die Zugehörigkeit zum nationalsozialistischen Staat. Zudem ist sie für das 20 Jahre später stattfindende Saarreferendum ebenfalls von Bedeutung, denn ohne sie hätte es ein solches womöglich nie gegeben.

Nach der Abstimmung flohen

tausende

Menschen, meist Gegner:innen und Verfolgte des NS-Regimes

YouTube

Zeitklicks - das Jahr 1935

Zeitklicks - das Jahr 1935

Abstimmung für Deutschland

Abstimmung für Deutschland

Mit

90,8%

stimmte die Bevölkerung für den Wiederanschluss an das Deutsche Reich